Wir freuen uns sehr, dass der diesjährige CAA Deutschland-Workshop vom 25.–26. September 2025 in Köln stattfinden wird.

Die CAA ist eine internationale Vereinigung, die Archäolog:innen, Mathematiker:innen und Informatiker:innen zusammenbringt, um den Austausch zwischen den Disziplinen zu fördern. Mehr als 40 Jahre nach ihrer Gründung ist sie eine der ältesten und größten Organisationen auf diesem Gebiet. Der CAA e.V. hat es sich zur Aufgabe gemacht haben, die Interessen der CAA in Deutschland zu vertreten, interessierte Archäolog:innen, Mathematiker:innen und Informatiker:innen aus Lehre und Forschung über neueste Entwicklungen zu informieren, den Austausch zu fördern und neue Forschungsergebnisse zu präsentieren.

Dieses Jahr ist der Workshop insbesondere – aber nicht alleine – darauf ausgelegt, jungen ForscherInnen und Studierenden eine Plattform bieten, sich mit anderen auszutauschen, von deren Erfahrungen zu lernen und ein Netzwerk an Ansprechpartnern aufzubauen. Wir wollen damit zukünftige Kollaborationen und interdisziplinäre Forschung nachhaltig vereinfachen. Darüber hinaus sollen aber auch wieder neue Ergebnisse und neue Ansätze aus allen Bereichen präsentiert und diskutiert werden.

Der Workshop ist damit in die folgenden Themenbereiche unterteilt

1. Neue Forschungsergebnisse und Erkenntnisse in den Bereichen Archäologie und Informatik, inklusive aber nicht beschränkt auf:

– 3d Modellierung und Analyse

– Text Mining und Sprachverarbeitung

– Künstliche Intelligenz in Archäologie

– Graphentheorie und Netzwerkanalyse

– Neue methodische Ansätze

2. Laufende (BA, MA/MSC, PhD) Abschlussarbeiten und studentische Forschungsprojekte vorzustellen

3. kurze Präsentation von Netzwerk- und Kollaborationsmöglichkeiten, insbesondere

– Vorstellung von Einrichtungen und Organisationen mit einem besonderen Augenmerk darauf, welche Form von Interaktionen und Kollaboration und Kollaborationen ihr insbesondere für Forscherinnen und Forscher anbietet (zb Datenquellen, Kontaktpersonen)

– Laufende Abschlussarbeiten und Forschungsprojekte vorzustellen, mit besonderem Hinblick auf die interdisziplinären Probleme die sich dabei gestellt haben.

– Geplante Forschungen und Kollaborationen und deren interdiszipläneren Herausforderungen und Anforderungen zu diskutieren.

Präsentationen können, je nach thematischen Bereich, von 5-20 Minuten Umfang sein. Dabei zielt vor allem die Netzwerkbildung auf einen interaktiven Dialog ab.

Die Konferenz wird vor Ort an der Universität zu Köln stattfinden. Für alle Teilnehmer, die nicht vor Ort sein können, werden wir einen Zoom Link bereitstellen! Wir können allerdings nicht garantieren, dass über Zoom eine interaktive Teilnahme möglich ist, also ob Fragen gestellt und gehört werden können.

HIER finden Sie den Anmelde-Link für die online Teilnahme. Wir bitten um eine Anmeldung um die Verteilung des Zoomlinkes vereinfachen zu können. Vielen Dank für das Verständniss.

Der Workshop wird von Lutz Schubert und Tom Noack vom Institut der Informatik organisiert. Das Meeting wird im Hörsaal 112 auf dem Universitätscampus der Universtität Köln stattfinden.

Wir bitten alle Interessierten, den Titel und eine Kurzbeschreibung ihrer Präsentation von ca. 250 Wörter bis zum 14. Juni 2025 über folgende email caade2025koeln@gmail.com einzureichen.

Wichtige Termine in aller Kürze:

- Abstract Deadline:

14. Juni 2025 - Rückmeldung: ca.

30. Juni 2025 Tutorial: 24. September 2025(beide Leiter haben ‘kurzfristig’ aus persönlichen Gründen abgesagt – wir Suchen nach Alternativen)- Konferenz: 25.–26. September 2025

Bitte beachten Sie, dass die Mitgliedschaft in der CAA/CAA DE keine Voraussetzung für die Teilnahme an der Tagung ist.

Die CAA Deutschland-Workshops bieten Archäolog:innen und Wissenschaftler:innen eine Plattform, um sich in einer entspannten und konstruktiven Atmosphäre auszutauschen und zu vernetzen. Im Fokus der Diskussionen stehen aktuelle Trends und Herausforderungen rund um Computeranwendungen und Quantitative Methoden in der Archäologie.

Die Konferenzsprache ist Deutsch (Dialekte sind herzlich willkommen).

Die Anmeldung zum CAA Deutschland-Workshop ist ab jetzt HIER möglich.

Anreise

Die Konferenz findet im Hörsaal 112 des IBW Gebäudes der Uni Köln statt

- Google Maps: IBW-Gebäude, Herbert-Lewin-Str. 2, 50931 Köln

- Campus Plan der UzK

- Hörsaal im Gebäudeplan der Uni

Die nächstgelegene Haltestelle ist die “Köln Lindenthal Universitätsstraße“, von der das Gebäude in <10 Minuten Gehweg zu erreichen ist. Fahrbahnverbindungen finden sich bei der KVB und der DB – Tickets können online, per App, oder auch über die Bahn erworben werden.

Für alle, die etwas mehr Zeit hier verbringen wollen, empfehlen wir den Kauf eines Kölner Museum Tickets.

Das (vorläufige) Programm

Achtung: Zeitänderungen, Registrierung beginnt um 9 Uhr

(Vorsicht, es gibt 2 Seiten!)

Programm_CAA2025_Koeln_korr3-1Abstracts

Nils Müller-Scheeßel, Christoph Rinne, Katharina Fuchs

baytaAAR: Bayessche Modellierung von osteoarchäologischen Altersmerkmalen ohne Referenzpopulationen

Der Beitrag demonstriert das Potenzial von baytaAAR (Bayesian Transition Analysis) zur Altersschätzung

erwachsener Individuen von Skelettpopulationen. Während die herkömmliche transition analysis auf festenÜbergangsaltern und populationsspezifischen Priors basiert, wird hier ein weiterentwickelter Ansatz

vorgestellt: Mehrere latente Merkmale werden in ein bayessches Modell integriert, das sowohl die Altersschätzungen als auch die Parameter der Gompertz-Verteilung direkt modelliert. Auf vordefinierte

Referenzpopulationen kann dabei vollständig verzichtet werden. Zugrunde liegt dem Modell eine multivariate ordinale Probitregression mit Markow-Chain-Monte-Carlo-Simulationen. Das Modell zeigt über alle Datensätze hinweg gute Ergebnisse bei der Rekonstruktion von Mortalitätsmustern. Größere Stichproben führen erwartungsgemäß zu höheren Genauigkeiten, jedoch liefern auch kleinere Datensätze aussagekräftige Resultate. Gleiches gilt für die Anzahl berücksichtigter Merkmale. Einfache multiple Probit-Modelle unterschätzen in der Regel die Altersbreite, eine Kalibrierung innerhalb des bayesschen Rahmens verbessert diese jedoch deutlich. Auch bei unvollständigen Daten generiert das Modell robuste Schätzungen. Insgesamt belegen die Ergebnisse die Eignung der Methode für die flexible und verlässliche Altersbestimmung in bioarchäologischen Kontexten. Eine Kompatibilität zwischen Populationen ist nicht zwingend erforderlich – entscheidend ist die konsistente Erhebung innerhalb einer Population sowie die monotone Veränderung der Merkmale mit dem biologischen Alter.

Nils Müller-Scheeßel

Imputation unvollständiger Daten und Kredibilitätsellipsen bei Korrespondenzanalysen durch vorgeschaltete Bayessche Modellierungen

Die Korrespondenzanalyse ist seit den 1980er Jahren ein etabliertes Verfahren zur explorativen Auswertung kategorialer Daten in der Archäologie. Von Haus kann sie aber nicht gut mit fehlenden Daten umgehen, und auch die Unsicherheiten bei den in den zugehörigen Ordinationsdiagrammen visualierten Zusammenhängen können nicht dargestellt werden. Hier setzt der vorliegende Beitrag an. Zurückgreifend auf Ansätze von deTibeiro and Murdoch (2010) sowie Kruschke (2015), werden die Lücken in einer Kontingenztabelle durch eine loglineare bayessche Modellierung gefüllt. Zentrales Element der Likelihood-Funktion ist dabei ein Poisson-Modell. Die über Markow-Chain-Monte-Carlo-Simulationen gewonnenen posterioren Verteilungen dienen gleichzeitig der Visualisierung der mit den Daten verbundenen Unsicherheiten, indem über zufällig gezogene Stichproben „Kredibilitätsellipsen“ aufgezogen werden. Die Merkmale der sich nicht überschneidenden Ellipsen können dann als „glaubhaft“ (credible) unterschiedlich angesehen werden. Der Ansatz wird beispielhaft an einem Datensatz von Knochenelementen aus eisenzeitlichen Fundzusammenhängen demonstiert. Die Analyse erfolgt in R unter Nutzung von JAGS und FactoMineR.

Literatur

de Tibeiro/Murdoch 2010: J. J. S. de Tibeiro/D. J. Murdoch, Correspondence analysis with incomplete paired data using Bayesian imputation. Bayesian Analysis 5, 2010, 519–532. DOI: https://doi.org/10.1214/10-ba520.

Kruschke 2015: J. K. Kruschke, Doing Bayesian data analysis: a tutorial with R, JAGS, and Stan (Amsterdam

2015).

Florian Thiery (Research Squirrel Engineers)

Vom Ogham-Stein zum FAIR/LO(U)D Digital Object: Wie Gigha Brewing und der federated Knowledge Graph historische Artefakte lebendig machen

Die digitale Transformation archäologischer Kulturgüter ermöglicht neue Formen der wissenschaftlichen Vernetzung – und zeigt zugleich, wie historische Artefakte Einfluss auf heutige Gemeinschaften nehmen. Der Ogham-Stein CIIC 5061 (GIGHA/12) auf der Isle of Gigha steht exemplarisch dafür: Seine frühmittelalterliche Inschrift “VICULA MAQ COMGINI” – ein klassisches Beispiel der sogenannten MUCOI-Formeln (Abstammungsformeln, die die Zugehörigkeit zu Clans ausdrücken) – wurde nicht nur wissenschaftlich dokumentiert, sondern prägt heute sichtbar die lokale Identität. Die Mikrobrauerei Gigha Brewing3 nutzt Ogham-Symbole kreativ in ihrem Branding4 – zum Beispiel bei einem Bier nach Kölsch’scher5 Brauart – und verbindet damit kulturelles Erbe mit zeitgenössischem Leben.

Im OG(H)AM-Projekt6 werden Daten zu solchen Inschriften im TEI/EpiDoc-Format kodiert und nun im Rahmen von NFDI4Objects vom Research Squirrel Engineers in Linked Open Data (LOD) und FAIR Digital Objects (FDOs) transformiert. Dabei entstehen Entitäten, die mittels Ontologien (z. B. CIDOC CRM) referenziert und z.B. in den N$O Knowledge Graph integriert werden. Anhand der “Ogham of the Month”-Initiativen7 (z.B. Januar 2025 – Gigha Brewing) und speziell der MUCOI-Inschriften wird gezeigt, wie sich semantische Muster wie Personennetzwerke und regionale Verteilungen modellieren lassen. Der Workflow umfasst die Extraktion von Entitäten aus TEI-Daten, deren Transformation in RDF-basierte Wissensstrukturen sowie die Anreicherung mit externen offenen community-driven Ressourcen (u.a. Wikidata, OpenStreetMap, Wikimedia Commons).

Im Mittelpunkt steht die Frage, wie digitale Infrastrukturen wie das federated NFDI Knowledge Graph Ecosystem dazu beitragen, historische Zeugnisse wie den Ogham-Stein von Gigha nachhaltig sichtbar, interoperabel und nachnutzbar zu machen – und wie Geschichte, offene Daten und moderne Communitys sich auf kreative Weise gegenseitig bereichern.

Jan Miera

Prähistorische Siedlungsdynamiken in Deutschland: Eine überregionale Synthese anhand von strukturierten Datensätzen

Siedlungsarchäologische Studien besitzen eine lange Tradition in der deutschsprachigen Prähistorischen Archäologie. Seit dem frühen 20. Jahrhundert nehmen naturräumliche Parameter wie die Qualität von Böden oder Geländepositionen eine zentrale Rolle in der Diskussion prähistorischer Siedlungsdynamiken und Mensch-Umwelt-Beziehungen ein.

Es gibt inzwischen mehrere archäologisch-geografische Studien, in denen Veränderungen von Siedlungsmustern über große Zeiträume hinweg untersucht werden. Diese Studien sind erfahrungsgemäß sehr zeitintensiv, aber sie verbessern das regionale archäologische Wissen enorm und bieten die Möglichkeit, neue Methoden zu testen. Insbesondere seit den 1980er Jahren ist das Spektrum an quantitativen Methoden zur chronologischen und räumlichen Auswertung von Siedlungsdynamiken sowie zur quellenkritischen Analyse regionaler Datensätze stark weiterentwickelt worden.

Diese Entwicklungen legen den Gedanken nahe, dass inzwischen ein präzises Bild zu überregionalen Entwicklungen prähistorischer Siedlungsdynamiken gezeichnet werden kann. Das ist aber nicht so. Aus den Ergebnissen der bisherigen Studien lassen sich bestenfalls vage Tendenzen ableiten. Dieser Umstand ist darauf zurückzuführen, dass die Erfassung, Verarbeitung, Klassifikation, Auswahl und Auswertung archäologischer und geografischer Daten in den einzelnen Studien individuell gehandhabt werden. Damit ist über die Jahrzehnte ein Mosaik aus Einzelbeobachtungen entstanden, aus dem sich keine überregionale Synthese ableiten lässt.

Um eine solche Synthese zu ermöglichen, wurden 13 Kataloge zu unterschiedlichen Regionen neu ausgewertet und ein standardisierter Datensatz mit über 11.000 Fundstellen aus der Zeit vom Neolithikum bis zum Ende der Eisenzeit erstellt. Im Rahmen des Vortrages wird das Potenzial dieses strukturierten Datensatzes für archäologisch-geografische Studien aufgezeigt. Es werden Methoden zur Identifikation von überregionalen Siedlungsmustern diskutiert und erste Ergebnisse präsentiert.

Allard Mees, Florian Thiery, M. Danau

CIDOC CRM trifft Sigillata: Ontologie-basierte Bestimmungsverfahren am Beispiel römischer Keramik

Die Verbreitungsanalyse glatter, gestempelter Terra Sigillata liefert klare Hinweise auf differenzierte Marketingstrategien innerhalb der römischen Wirtschaft. Die Samian Research-Datenbank mit über 250.000 gestempelten Gefäßen erlaubt eine systematische Untersuchung dieser Handelsmuster. Im Gegensatz dazu ist die Analyse verzierter Sigillata-Keramik deutlich weniger fortgeschritten, da deren Muster meist anonym sind und stilistische Zuschreibungen traditionell auf subjektiven Kriterien beruhen.

Der Beitrag stellt eine semantische Modellierung von geometrie-basierten, statistischen und stilistischen Zuschreibungen auf Basis von SATO (Samian Attribution Ontology) als Teil der Linked Archaeological Data Ontology (LADO) vor. SATO/LADO referenziert auf CIDOC CRM und dessen Extensions CRMinf, CRMsci, CRMtex, CRMdig sowie AAAo (Art and Architectural Argumentation Ontology), um sowohl stilistische Argumentationen als auch digitale Erfassungsprozesse und wissenschaftliche Ableitungen formal abzubilden. Dadurch wird die maschinenlesbare Repräsentation von (Teil-)Übereinstimmungen zwischen Dekoren sowie von hypothetischen Werkstattzuschreibungen ermöglicht.

Ein exemplarischer Use Case zeigt dekorierte Sigillata-Funde aus Belgien und deren modelgleiche Pendants in anderen Regionen Europas. Die Daten entstammen Projekten wie Samian Research, ARS3D und NAVISone und werden über den archaeology.link-Hub des LEIZA interoperabel als Linked Open Data bereitgestellt. Durch ihre semantische Verankerung können sie in den NFDI4Objects Knowledge

Graph integriert und damit für übergreifende FAIR-basierte Forschungsfragen genutzt werden.

Rebecca Gnau

Spiel mit dem Feuer? – Feuer-Simulation als Werkzeug für die räumliche Analyse von Freiluftfundstellen

Der Fire Dynamics Simulator (FDS) ist eine Open-Source-Software zur Modellierung von Brandverhalten und Rauchbewegung in der Brandsicherheitstechnik. Frühere Studien haben die Nützlichkeit des FDS in der Archäologie durch seine Anwendung in Höhlen gezeigt, wo er erste vielversprechende Ergebnisse lieferte (Kedar et. Al. 2022). Zuvor wurden 3D-Rekonstruktionen von Feuer(stellen) hauptsächlich zu ästhetischen Zwecken verwendet, wie sie beispielsweise in Museumsausstellungen zu sehen sind. Darüber hinaus konzentrierte sich die traditionelle Forschung zu Feuerstellen hauptsächlich auf physische Beweise, wie z. B. Überreste von Feuerstellen, um Rückschlüsse auf deren Aufbau und Funktionalität zu ziehen (Fuente-Fernández 2022). Solche Rückschlüsse sind jedoch schwierig, da die funktionale Beziehung zwischen dokumentierten Feuerstellen und potenziellen Schutzstrukturen, wie Windfängen oder Zelten, schwer zu beurteilen ist. Die Anwendung von FDS an Freiluftfundstellen ermöglicht einen quantitativen Vergleich und eine Bewertung der vorgeschlagenen Feuer-Schutz-Kombinationen im Hinblick auf ihre Funktionalität in Bezug auf Wärmestrahlung, Lichtverteilung und Rauchausbreitung. Da FDS bisher nicht für archäologische Freiluftkontexte verwendet wurde, ist das Ziel der Arbeit nicht nur die Integration von 3D-Rekonstruktionen von Feuerstellen und möglichen umgebenden Konstruktionen aus verschiedenen Kontexten, sondern auch die Einbeziehung von Windmustern, Umweltfaktoren wie Temperatur und verschiedenen Materialien, die zum Bau verwendet wurden. Während sich die Fallstudie auf Fundstellen des Paläolithikums bezieht, zielt die Arbeit darauf ab, die Nützlichkeit der Feuersimulation in der Forschung aufzuzeigen, losgelöst von ihrer üblichen Verwendung für ästhetische Zwecke und der Anwendung des FDS in geschlossenen Räumen.

References:

Aldeias, V. 2017. Experimental Approaches to Archaeological Fire Features and Their Behav-

ioral Relevance. Current Anthropology 58(S16): p.191–S205.

Fuente-Fernández, Ó. 2022. Environmental conditions around fire inside paleolithic caves.

The hearths of Tito Bustillo (Ribadesella, Asturias, Spain). Journal of Archaeological Science:

Reports 45: p.103590.

Hoare, S. 2020. Assessing the Function of Palaeolithic Hearths: Experiments on Intensity of

Luminosity and Radiative Heat Outputs from Different Fuel Sources. Journal of Paleolithic Ar-

chaeology 3(4): p.537–565.

Kedar, Y., Kedar, G., & Barkai, R. 2022. The influence of smoke density on hearth location

and activity areas at Lower Paleolithic Lazaret Cave, France. Scientific Reports 12(1): p.1469.

Lacanette, D. et al. 2017. Simulation of an experimental fire in an underground limestone

quarry for the study of Paleolithic fires. International Journal of Thermal Sciences 120: p.1–18.

Dennis Hoffmann

Digitale semantische Segel setzen: Praxisnahe Einblicke in die Vereinheitlichung und Vernetzung konservatorischer und maritim-archäologischer Datenbanken

Im Mittelpunkt des Vortrags steht der Workflow für das Re-Engineering der drei maritim-archäologischen Datenbanken NAVIS I-III, die zwischen 1996 und 2002 in Zusammenarbeit mit acht europäischen Institutionen entwickelt wurden und jeweils spezifische Quellengruppen dokumentieren:

Während NAVIS I Wracks und Rekonstruktionen publizierter Schiffsfunde aus Europa von der Antike bis 1200 n. Chr. beinhaltet, erfassen NAVIS II Schiffsdarstellungen auf archäologischen Objekten wie Keramikgefäßen, Mosaiken oder Reliefs und NAVIS III Darstellungen von Schiffen auf römischen Münzen aus der Sammlung des Leibniz-Zentrums für Archäologie (LEIZA).

Die drei bislang getrennten Datenbanken am LEIZA wurden bereits in ein vereinheitlichtes Datenmodell

überführt und stehen im Internet unter dem Namen NAVISone als Forschungsdatenbank zur Verfügung

(https://www2.leiza.de/navis/). Um die noch fehlende Interoperabilität mit anderen verteilten Knowledge-Graphen wie z.B. WikiData oder dem NFDI4Objects Knowledge Graph herzustellen, wurden im Rahmen eines am LEIZA angesiedelten NFDI4Objects-TRAILs die technischen, strukturellen und semantischen Voraussetzungen erarbeitet. Ziel ist es, eine nachhaltige, interoperable und forschungsnahe Plattform zu schaffen, die den FAIR-Prinzipien folgt und langfristig in das NFDI-Knowledge Graph-Ecosystem integriert werden kann, um sie für die moderne Forschung besser zugänglich und nutzbar zu machen.

Der Vortrag stellt die methodischen Schritte des Workflows zum Re-Engineering vor – von der Analyse

der bestehenden Datenmodelle über die Harmonisierung der Metadaten bis hin zur Entwicklung einer

gemeinsamen Ontologie. Herausforderungen wie die Heterogenität der Daten, der Erhalt wissenschaftlicher Detailtiefe und die Anbindung an NFDI-konforme Standards werden praxisnah aufgezeigt.

Darüber hinaus gibt der Vortrag auch Einblicke in ein derzeit laufendes Dissertationsvorhaben, das den Aufbau einer Datenbank zur Erfassung von Ziegelstempeln aus der römischen Militärziegelei in Frankfurt a. M.-Nied vorsieht. Die während der Arbeit an NAVISone gewonnenen Erkenntnisse fließen direkt in dieses Vorhaben ein und tragen zur Etablierung methodischer und technischer Standards für die digitale Erfassung archäologischer Daten bei.

Jannis Werner

Spaces of an Empire Computerbasierte Analyse neuassyrischer Palastarchitektur

Space Syntax Analysis, ursprünglich entwickelt für moderne Stadtforschung und Architektur, birgt Potenzial für die Untersuchung antiker urbaner und architektonischer Kontexte, wenngleich die bisherige Rezeption gemischt war. Die vorliegende Arbeit baut auf vorherigen Untersuchungen auf und erweitert diese, indem sie die Methoden der Space Syntax auf die Architektur neuassyrischer Paläste anwendet.

Das Hauptziel besteht darin, die traditionelle Interpretation zu hinterfragen und zu prüfen, indem das architektonische Layout und die räumliche Wahrnehmung quantifiziert werden. Die Ergebnisse in Form von quantitativ auswertbaren Werten, welche die räumlichen Beziehungen beschreiben, dienen als Annahme, mit der bestehenden Interpretationen verglichen und ergänzt werden.

Fokus der Untersuchung ist hierbei die Architektur neuassyrischer Paläste, welche eine lange Forschungshistorie aufweisen und dadurch eine breite Basis an Interpretationen mit sich bringen. Durch die Anwendung computerbasierter Analyse ist das Ziel, neue Erkenntnisse über die Organisation, Nutzung und Wahrnehmung der Paläste zu erlangen und eine neue Perspektive für die architektonischen und sozialen Funktionen zu bieten. Dabei wird die Anwendung von Space Syntax vorgestellt und was bei der Anwendung der Methode auf antike Architektur zu beachten ist, sowie die Herausforderungen, die sich dabei ergeben, und Grenzen, an welche die Methode stößt, aufgezeigt.

Die Ergebnisse der Untersuchung geben einen neuen Blickwinkel auf die Architektur des Neuassyrischen Reiches, der besonders im Vergleich mit dem herkömmlichen Verständnis zu neuen Erkenntnissen führt. Dadurch trägt die Untersuchung dazu bei, ein tieferes Verständnis antiker Architektur zu vermitteln und eröffnet durch die Quantifizierbarkeit die Möglichkeit, die Funktionen von Raum in verschiedenen Kulturräumen übergreifend zu vergleichen.

Literatur:

Fisher, Kevin. Investigating monumental social space in Late Bronze Age Cyprus: an

integrative approach, in: E. Paliou – U. Lieberwirth – S. Polla (Hrsg.), Spatial analysis and

social spaces: Interdisciplinary approaches to the interpretation of prehistoric and

historic built environments ( 2014) 167–202, doi: 10.1515/9783110266436.167.

Hillier, Bill, and Julienne Hanson. 1984. The Social Logic of Space. Cambridge: Cambridge

University Press. https://doi.org/10.1017/CBO9780511597237.

Kertai, David. 2015. The Architecture of Late Assyrian Royal Palaces. Oxford.

Fausto Mauro

Testing MaxEnt on the Ground: Toward Better-Calibrated Predictive Models in Archaeology

This paper presents the field validation of a MaxEnt-based predictive model for detecting Late Iron Age activity in southeastern Arabia (ca. 300 BCE–300 CE), with particular emphasis on testing both high- and low-suitability zones as a foundation for refining future modelling iterations.

In regions with few known sites and spatially biased datasets, the risk of overfitting is particularly high. Ground-truthing low-probability areas helps assess model reliability and exposes patterns not captured in the initial training data. The predictive framework is built using variables derived from a digital elevation model, geological maps, and satellite imagery. The latter proving especially effective in arid and less urbanized contexts. Yet, one of the central challenges remains the integration of socio-cultural factors, for which various solutions are currently being explored.

Field survey data is used to define structured absence zones and identify negative proxies, which inform the refinement of background sampling strategies. This iterative process underscores the need to continually recalibrate inputs and adjust model parameters.

The paper advocates for a conscious, context-aware use of MaxEnt settings, tailored to archaeological and environmental complexity. Here, testing serves not as end validation, but as a feedback loop driving the development of more robust predictive models.

Jürgen Landauer

Luftbildarchäologie mit ChatGPT und Co.: Können „Visual Language Models“ die Landschaftsarchäologie neu definieren?

Neuerdings können KI-Tools wie ChatGPT (Open AI) oder Gemini (Google) auch Bilddaten verarbeiten. Der Vortrag zeigt, dass dies auch für die Erkennung archäologischer Features auf Fernerkundungsdaten wie Luftbildern oder Satellitenaufnahmen funktionieren kann, wenn gewisse Voraussetzungen erfüllt sind. Diese Tools erfordern keine Programmierkenntnisse, sondern erwarten Aufträge („Prompts“) in natürlicher Sprache, was sie einem sehr viel größeren archäologischen Fachpublikum zugänglich macht. Wir geben Hinweise für das Formulieren (das sogenannte „Prompt Engineering“) und wenden diese dann gemeinsam auf ausgewählte Satellitenaufnahmen beispielhaft an. Vorab-Übermittlungen eigener Luft- oder Satellitenbilder aus der Teilnehmerschaft zum gemeinsamen Ausprobieren sind ausdrücklich erwünscht (eMail an: juergenlandauer@gmx.de)

Lena Perlberg

Wavelet-komprimierte Topografie für Least Cost Path Analysen archäologischer Netzwerke

Im Rahmen der Erstellung von archäologischen Netzwerken beschäftige ich mich mit der Bestimmung von kurzesten Wegen unter Einsatz von Least Cost Path Analysis (LCPA).

Im interdisziplinären Projekt HESCOR1 modellieren wir Migrationsdynamiken auf Netzwerken. Gemeinsam mit Max Brockmann [B] arbeite ich an der Erstellung der Netzwerke zur Modellierung der Ausbreitung von Menschen. Grundlage dafur sind archäologische Fundorte, welche die Anwesenheit von Menschen belegen, bereitgestellt von Archäologen [BHM]. DieseFundorte sind die Knoten archäologischer Netzwerke. Die Netzwerke werden auf Grundlage der Distanz zwischen Knoten erstellt.

Ich untersuche dafur verschiedene Definitionen der Distanzen zwischen den Knoten. Eine naive Verbindung der Fundorte per Luftlinie liefert unrealistische Distanzen, da Menschen Hindernisse nicht überfliegen können. Diese Distanz bezeichnen wir als direkte Distanz. Stattdessen bestimmen wir eine effektive Distanz mit einer LCPA. Dazu wenden wir den Dijkstra Algorithmus auf eine topografische Karte [ETOPO] im Rasterformat an. Zur Bewegung erlauben wir sogenannte K ̈onigszuge (analog zum K ̈ ̈onig im Schach), also Bewegungen in alle acht Richtungen zwischen benachbarten Rasterzellen.

Die Kosten, um sich zu bewegen, werden mit einer modifizierten Tobler-Hiking Funktionaus [KS] berechnet, die zu gegebener Steigung eine Gehgeschwindigkeit zuordnet.

Die LCPA ist stark abh ̈angig von der unterliegenden Karte. Fur eine genaue Bestimmung potenzieller Migrationsrouten sind topografische Daten auf kleinen Rasterzellen (ca. 1.5km×1.5km) notwendig. Allerdings ist die Berechnung der LCPA fur eine feine Auflösung rechenaufwendig. Zusätzlich muss die LCPA für jedes paar von Fundorten durchgefühhrt werden. Hingegen ist die LCPA auf grobem Rastern schneller berechnet, ubersieht aber wichtige Details der Daten in der Berechnung kürzester Wege. Als Kompromiss eignet sich ein adaptive Dijkstra Algorithmus. Dieser ben ̈otigt eine geeignete Komprimierung topografischer Daten. Dazu komprimiere ich die Daten durch Anwendung der zweidimensionalen, schnellen Wavelet-Transformation [P].

Diese Arbeit wurde unterstützt von Hypatia Science, einer Initiative zur Förderung junger Wissenschaftlerinnen am Department fur Mathematik und ̈Informatik der Universität zu Köln.

Literatur

[B] M. Brockmann, Creating stochastic Archaeological Networks using Data on Raw-Materials,

Vortrag bei CAA Deutschland, 2025.

[BHM] M. Brockmann, J. Hilpert, A. Maier, et. al., Creating Archaeological Networks using Raw Material Data (working title), in preparation.

[ETOPO] NOAA National Centers for Environmental Information. 2022: ETOPO 2022 60 Arc-Second Global Relief Model.

[H] I. Herzog, Least-cost Paths – Some Methodological Issues. Internet Archaeology, (36), 2014.

http://dx.doi.org/10.11141/ia.36.5

[KS] Y. Kondo, Y. Seino, GPS-aided Walking Experiments and Data-driven Travel Cost Modeling on the Historical Road of Nakasend ̄o-Kisoji (Central Highland Japan), Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology, Proceedings of the 37th International Conference, pp. 158-165, 2010.

[P] L. Perlberg, Wavelets in Least Cost Path Analysis on a Cost map to connect Archaeological Sites (working title), Bachelorarbeit, Department fur Mathematik und Informatik, ̈Abteilung Mathematik, in Vorbereitung.

Max Brockmann

Creating Stochastic Archaeological Networks using Data on Raw-Materials

We create archaeological networks based on the distance between sites and on their raw-

material distribution. Within the interdisciplinary research project HESCOR1 we aim to model migration dynamics on networks. As a first step, this requires the creation of archaeological networks. In order to achieve a most probable representation of possible migration dynamics, we include archaeological data, specifically raw material findings from the Magdalenian and the linear pottery culture [BHM]. The raw materials are chosen to have a specific origin, yet are found throughout many different areas in Europe. In regard to the archaeological findings on human presence, the widespread occurrence of the raw materials is taken as strong indication of transport by humans along migration routes.

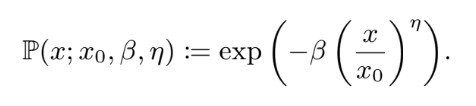

The location of archaeological findings can be used as nodes of a network. For their connection, we create stochastic networks by employing methods from soft random geometric graphs (SRGGs). In SRGGs, nodes are connected based on their distance and a probability given by connection functions [DG]. For distance, we use a least cost path analysis where I together with Lena Perlberg ([P]) employ adaptive methods for improved accuracy and computation time, see also [BP]. For the connection function, we use a Rayleigh function for the probability of the existence of an edge between each two nodes of the network defined by

We chose parameters for both a default connection probability and for every raw material. The baseline for connection is determined by the distance between each two sites. This probability is incrementally increased by stacking probabilities in a suitable way, whenever two sites share the same raw material. The networks are created using our Julia-Package ArcheoGra [B].

For the archaeological networks, we employ graph comparison methods based on the spectra of the corresponding Laplacian matrices to understand the differences and the evolution of networks created with varying amounts of raw materials.

References

[B] M. Brockmann, ArcheoGra.jl, Julia Package for Archaeological Networks, in preparation.

[BHM] M. Brockmann, J. Hilpert, A. Maier, et. al., Creating Archaeological Networks using Raw Material Data (working title), in preparation.

[BP] M. Brockmann, L. Perlberg, Creating migration networks based on archaeological data using least-cost-path analysis, Poster, Rhein-Ruhr-Workshop 2025.

[DG] C. Dettmann, O. Georgiou, Random geometric graphs with general connection functions, Phys. Rev. E, Vol. 93, nr. 3, pp. 032313, 2016.

[P] L. Perlberg, Wavelet-komprimierte Topografie f ̈ur Least Cost Path Analysen arch ̈aologischer Netzwerke, Talk at CAA Deutschland, 2025.

Florian Linsel, Jan Philipp Bullenkamp, Hubert Mara

Reproducing the Lithic Past in 3D – Segmentierung experimenteller Abschlagssequenzen und graphbasierte Untersuchung von Herstellungstechniken

Um die Entwicklung und Evaluation von Segmentierungs- und Graph-basierten Algorithmen zu ermöglichen, haben wir einen Workflow entwickelt, der automatisch Oberflächenmerkmale, z.B. Narben oder Cortex, von dreidimensional dokumentierten experimentellen Abschlagssequenzen segmentiert und diese sequenziell ordnet. Hierfür wurden sequentiell aufeinanderfolgende Stadien innerhalb einer Abschlagssequenzen gescannt und dann registriert. Danach wurde eine veränderungsbasierte (change-based) Segmentierung von zwei aufeinanderfolgenden Stadien angewendet. Dabei werden die Punkte eines Stadiums basierend auf ihrer Distanz zum anderen Stadium als signifikante Unterschiede identifiziert. Dieser Ansatz ermöglicht es, bei einem reduzierten Kern, gleichfalls oberflächliche Änderungen zu markieren und die Abschläge aus den Segmentierungen zu rekonstruieren, ohne dass diese separat gescannt werden müssen. Mithilfe dieser sequenziellen Segmentierungen werden Graph-Modelle extrahiert, die die 3D Modelle zu einer simplifizierten Version abstrahieren. Dabei werden Oberflächenmerkmale als Knoten und ihre Nachbarschaft als Kanten modelliert. Anschließend werden die Graphen mit räumlichen Daten angereichert. So ist es möglich, einen graphenbasierten Vergleich für die Analyse lithischer Technologien zwischen den Artefakten zu entwickeln. Der vorliegende Workflow wurde auf 31 experimentelle Abschlagssequenzen mit über 500 3D-Modellen angewandt.

Philipp Schlüter, Elena Robakiewicz

Interdisziplinäre Herausforderungen durch technische Infrastruktur überwinden: Die HESCOR-Datenbank

Das Projekt Human and Earth System Coupled Research (HESCOR) an der Universität zu Köln verfolgt das Ziel, die interdisziplinäre Zusammenarbeit zwischen Erdsystemwissenschaften, Archäologie, environmental humanities und computergestützter Modellierung zu stärken. Eine zentrale Herausforderung bei der interdisziplinären Zusammenarbeit ist der Umgang mit heterogenen Daten und die Sicherstellung einer effektiven Kommunikation zwischen Expertinnen und Experten unterschiedlicher Fachrichtungen. Die HESCOR-Datenbank bildet das Herzstück unserer Bemühungen, indem sie den sicheren, barrierearmen und effizienten Austausch standardisierter und qualitätsgesicherter Forschungsdaten ermöglicht.

Unsere technische Infrastruktur basiert auf CKAN, einer Open-Source-Plattform für Datenmanagement, die wesentliche Komponenten wie PostgreSQL zur Metadatenverwaltung und Solr für effiziente Such- und Indizierungsfunktionen integriert. Durch eine klare Gliederung der Daten in verschiedene Ebenen – Metadaten, standardisierte Rohdaten und interpretierte Daten – erfüllt die HESCOR-Datenbank die FAIR Prinzipien (Findable, Accessible, Interoperable, Reusable). Dies reduziert Barrieren beim interdisziplinären Datenaustausch maßgeblich und fördert ein tiefergehendes fächerübergreifendes Verständnis.

In meinem Vortrag stelle ich die technischen und prozeduralen Strategien und Lösungen vor, mit denen wir die Herausforderungen interdisziplinären Forschungsdatenmanagements erfolgreich angehen. Ich erläutere unseren Ansatz zur Datenstrukturierung, die zentrale Rolle der HESCOR-Datenbank für die interdisziplinäre Kommunikation und gehe auf unsere laufenden Bemühungen ein, Daten FAIR zu

gestalten und einer vielfältigen Forschungsgemeinschaft nutzbar zu machen.

Anja Cramer, Kristina Fischer, Lasse Mempel-Länger, Ingrid Stelzner, Benjamin Streubel, Nico

Wende

Integration kontrollierter Vokabulare in QGIS (Arbeitstitel)

Die freie Geoinformationssoftware QGIS hat sich standardmäßig für digitale Dokumentationen räumlicher archäologischer Befunde etabliert. Gleichermaßen eignet sie sich für konservatorisch-restauratorische Kartierungen. Zur Gewährleistung von Datenqualität und nachhaltiger Datenbereitstellung im Sinne der FAIR- Prinzipien (Findable, Accessible, Interoperable, Reusable), empfiehlt sich dabei die Verwendung kontrollierter Vokabulare. Standardisierung von Begrifflichkeiten fördert sowohl interne Datenkonsistenz als auch effizienten, interdisziplinären Datenaustausch zwischen Institutionen. Am Leibniz-Zentrum für Archäologie (LEIZA) wurde ein Projekt initiiert, das die Integration eines nach dem Simple Knowledge Organisation System (SKOS) modellierten Fachthesaurus für Konservierung-Restaurierung archäologischer Kulturgüter in die GIS-Software QGIS zum Ziel hat.

Die prototypische Umsetzung erfolgte anhand römischer Lederschuhe, welche mit Hilfe von Structure from Motion (SfM) 3D-digitalisiert wurden. Aus den 3D-Modellen wurden orthometrische 2D-Ansichten (GeoTIFF) abgeleitet, die als Datengrundlage in QGIS dienen. Anschließend wurden Vektordaten mit Attributen zu materiellem Aufbau und Schadensphänomenen im QGIS angelegt. Die aktuelle Projektphase umfasst eine manuelle Thesaurus-Integration in den Attributen durch Referenzierung von Identifiern und prefLabels in den Vektordaten. Perspektivisch ist eine erweiterte technische Lösung anvisiert, die intuitive Suchfunktionen für direkte Begriffsabfragen, hierarchische Baumansichten zur explorativen Navigation der Thesaurusstruktur sowie die Integration verschiedener Thesauri über entsprechende Schnittstellen ermöglicht.

Die Entwicklungsmethodik basiert auf interdisziplinärer Kollaboration zwischen Fachkompetenzen der

Restaurierung, Softwareentwicklung, Vermessung und Archäologie in einem iterativen Prozess. Technische Machbarkeit und fachspezifische Anforderungen werden kontinuierlich abgestimmt, um eine anwenderorientierte Lösung zu gewährleisten, die gleichzeitig den FAIR-Standards entspricht.

Das Projekt zielt darauf ab, die konservatorisch-restauratorische Dokumentation methodisch zu stärken und die Bereitstellung restauratorischer Daten für den interdisziplinären, wissenschaftlichen Diskurs zu fördern.

Tom Noack

Der CAVE-Kompakkt-Viewer: Immersive Schnittstelle zwischen Forschung, Visualisierung und Datenzugang

Die Präsentation wird einen Überblick über den aktuellen Entwicklungsstand des CAVE- Kompakkt-Viewers geben und hat einen Fokus auf die Nützlichkeit einer Game Engine in Kombination mit 3D-Objekten, wie sie auch in der Archäologie genutzt werden. Der CAVE-Kompakkt-Viewer wird im Rahmen des Projekts „Virtueller Campus“ entwickelt und soll einen leichteren Zugang zur Kölner CAVE (Cave automatic virtual environment) ermöglichen. Dabei wird die Objekt-Datenbank Kompakkt mit der Unreal Engine 5 (Game Engine) eingebunden.

Kompakkt ist eine Open-Source-Plattform welche vom Kompakkt Konsortium (Institut für Digital Humanities (Köln), Open Science Lab des Leibniz-Informationszentrums Technik und Naturwissenschaften und Universitätsbibliothek) verwaltet wird. Mit dem integrierten Kompakkt-Viewer können 3D-Objekte, Videos, Bilder und auch Audiodateien präsentiert werden. Einen großen Vorteil bietet dabei die integrierte Annotationsfunktion, sodass einzelne Aspekte besonders hervorgehoben werden können.

Die Unreal Engine 5 bildet die Grundlage für die dreidimensionale Darstellung der Objekte in der CAVE. Entsprechend werden die erweiterten Interaktionsmöglichkeiten der Unreal Engine vorgestellt, die über eine reine Präsentation hinausgehen und so ideal für die CAVE-Integration sind. Nutzerinnen und Nutzer sollen aus der CAVE heraus autark die Kompakkt-Datenbank bedienen und mit den Objekten interagieren können. Darüber hinaus werden im Rahmen des Vortrags die Herausforderungen, die sich aus den Unterschieden in den Skalierungen und den Koordinaten von Kompakkt-Viewer und Unreal Engine ergeben, erörtert.

Annika Vogel, Isabell Schmidt, Yaping Shao

Was ist ein gutes Modell? Chancen und Herausforderungen für ‘suitability landscape’ Modelle aus Sicht der Erdsystem-Modellierung

In der Archäologie bietet die Modellierung von ‘suitability landscapes’ eine viel genutzte Möglichkeit um die Eignung verschiedener Regionen für bestimmte prähistorischer Gesellschaften zu untersuchen.

Dabei wird die Eignung einer Region durch eine Vielzahl von Faktoren beeinflusst: Zum Einen von Umwelt-Faktoren wie Orografie, Klima, Vegetation und Bodenbedeckung. Zum Anderen spielen sozio-kulturelle Faktoren wie zum Beispiel soziale Netzwerke, kulturelle Strukturen, Mobilität und Technologie eine ebenso wichtige Rolle für die Besiedlung einer Region. Durch die Anzahl der Faktoren und deren – größtenteils unbekanntes – komplexes Zusammenspiel sind ‘suitability landscape’ Modelle stark auf spezifische und präzise archäologische Daten angewiesen, die wiederum immer eine Kombination dieser Faktoren wiederspiegeln. Dies bietet die Chance, Modelle an bestimmte Gesellschaften anzupassen, aber auch große Herausforderungen bei der konzeptuellen Entwicklung der Modelle.

Dieser Beitrag beleuchtet einige Chancen und Herausforerungen in der Modellierung von ‘suitability landscapes’ aus Sicht der Erdsystem-Modellierung. Der erste Teil behandelt Überlegnungen zur grundlegende Frage, was ein gutes Modell ausmacht. Dazu gehören Aspekte wie z.B.: Was möchte man eigentlich erreichen? Was kann man überhaupt erreichen? Und wie findet man heraus was man nicht erreichen kann? Im zweiten Teil werden diese Aspekte auf die Modellierung von ‘suitability landscapes’ übertragen und diskutiert. Dies beinhaltet unter anderem die Frage nach der genauen Definition und dem Zweck eines Models, den archäologischen und numerischen Anforderungenan das Modell, die Nutzung und Integration der achäologischen Daten im Modell, sowie dessen Validierung und Optimalität. Dabei erheben die betrachteten Aspekte keinen Anspruch auf Vollständigkeit, sondern sollen vielmehr einen Ausgangspunkt für weitere Disskusionen bereiten.

Wir freuen uns auf Ihre Beiträge und gemeinsame Diskussionen in Köln.

Das Organisationskomitee

Lutz Schubert, Tom Noack, Jürgen Landauer, Agnes Schneider